はじめに:静かに進行する“国家の終わり”と私たちの選択

気づかぬうちに、国家は消えていく──。

それは突如として起こる戦争や革命ではない。ゆるやかな人口減少、加速する高齢化、そして国家としての統合力の喪失という“静かな崩壊”によって、確実に未来は変わっていく。

今の日本はその瀬戸際に立っている。出生率は長期にわたり低迷し、生産年齢人口は急減。地方は消え、都市ですら持続可能性が危ぶまれ、気づけばこの国には「守るべき若者」も「支える人材」もいなくなっていた──そんな未来が、統計ではっきりと予見されている。

この現実に対し、外国人を受け入れることは避けられない選択肢の一つである。しかし、ただ「数」を満たすために門戸を開けば、文化・治安・教育・国家意識は急速に解体し、「かつて地図にあった国・日本」になりかねない。

本稿では、「移民受け入れ拡大」「現状維持」「閉鎖的政策」という三つのシナリオをもとに、将来の日本がどのような姿を取るのかを、図表とともに総合安全保障の視点から読み解く。日本の未来を守るには、いかなる移民政策が望ましいのか──。それは単なる労働力対策ではなく、日本という国を未来につなぐ、私たち自身の選択である。

用語解説

- 総合安全保障:国家の安全保障を軍事だけでなく、経済、文化、情報、人口構造、国民統合など多角的に捉える戦略概念。

- 国家情報法:中国で2017年に施行された法律。中国国民および法人に対し、国外においても国家の情報活動に協力する義務を課す。

- 多文化主義:異なる文化背景を持つ人々が共存することを前提とした政策思想。欧米で一時流行したが、分断を招くとして限界が指摘されている。

- 文化融合主義:異なる文化を取り入れつつも、受け入れ側の価値観や規範と統合する考え方。国の一体性を重視する。

- 外国影響力:外国政府や組織による、情報、教育、政治などを通じた間接的な介入や影響行使。

第1章:将来人口構成の予測モデルと分析手法

日本の将来人口構成予測は、主に「コーホート要因法(Cohort-Component Method)」に基づいて行われる。これは、年齢・性別ごとの人口に、出生、死亡、移動(入国・出国)を加味する方法であり、世界中の政府機関や研究機関で標準的に採用されている。

使用した手法・指標の概要

- 合計特殊出生率(TFR):1.2前後(2023年時点)

- 平均寿命:女性87歳、男性81歳

- 外国人流入数:約30万人/年(技能実習、特定技能などを含む)

- 永住者比率:在留外国人の約40%(2023年時点)

- 分析手法:ライフテーブル法、ロジスティック成長補正、多変量回帰、シナリオモデル、OECD比較分析

また、安全保障リスク分析では公安調査庁・防衛研究所等の報告書を基に、中国・北朝鮮・ロシアによるハイブリッド戦略を考慮した構造的脅威モデルも加味している。

第2章:人口構成の変化と国家の持続性

日本の人口構成の変化は、単なる統計上の話ではない。それは「誰が国を支え、誰が文化を継ぎ、誰が国を守るのか」を問う、国家の根幹に関わる問題である。

労働力不足だけでなく、地域の空洞化、税収の減少、社会保障制度の維持困難、防衛人員の不足など、人口減少の影響は国家機能全体に及ぶ。ここに外国人を流入させる政策が加わると、その影響は質的にも多様化し、日本社会の同質性や統合力が揺らぐ。

ゆえに、単に数を補うのではなく、構成、価値観、社会的接合の観点から、長期的国家設計としての人口戦略が必要である。

2-1:移民政策と情報安全保障の視点

移民受け入れは、労働や福祉だけでなく、安全保障上のリスクとも隣り合わせである。

国家情報法や影響工作を背景に、外国籍の個人や団体が、サイバー攻撃、技術流出、政治的世論誘導などの手段で国家に影響を与える事例は、すでに欧米諸国で顕在化している。

特に、研究機関や企業の情報保護、地方自治体との接点、教育現場での思想教育など、情報と社会のあらゆる接点に対して「外国影響力」の浸透を警戒しなければならない。これは移民排斥ではなく、国家防衛の最前線である。

2-2:文化の防衛と国民統合

文化的同一性は、言語、宗教観、生活様式、教育、礼儀、時間感覚などの集合的価値観によって成り立つ。これが崩れると、社会は共通基盤を失い、法秩序や道徳、公共の安定が揺らぐ。

移民政策を進める中で、「文化的寛容」と「同質性の確保」は対立しうる課題であり、日本社会の統合力を維持するには、教育、言語支援、帰化制度、地域参加などを通じた計画的な文化融合モデルが必要である。

「多文化主義」ではなく、「文化融合主義」が、日本の持続可能性の鍵である。

第3章:シナリオ比較──人口構成と安全保障への影響

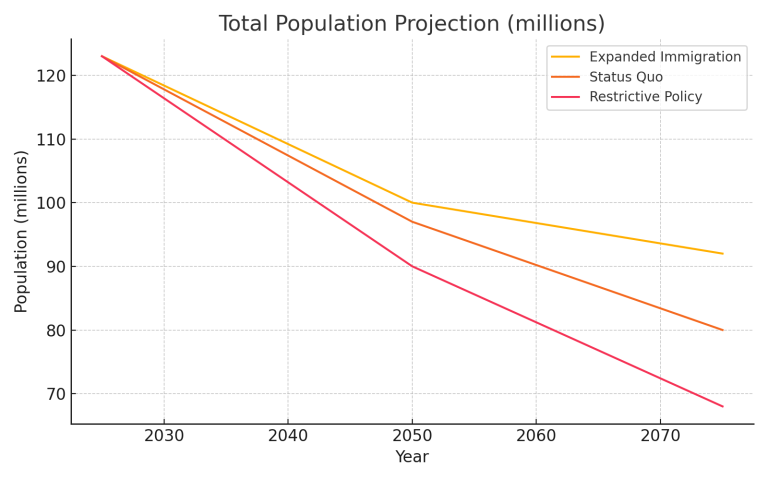

【図1】将来の総人口予測(百万人)

図表の概要:

この図は、2025年から2075年までの日本の総人口の予測を、3つの政策シナリオ(移民受け入れ拡大、現状維持、閉鎖的政策)に基づいて比較したものである。

解説:

- Expanded Immigration(移民受け入れ拡大)の場合、日本の総人口は緩やかに減少しながらも、2075年時点で約9200万人を維持する。外国人やその子孫が人口構成の一定割合を占めることで、出生数と労働人口の下支えが期待される。

- Status Quo(現状維持)の路線では、人口減少は止まらず、2075年には8000万人前後にまで縮小する。現在の特定技能制度や技能実習制度を継続しながらも、永住や家族帯同には制限があるため、人口の自然減に抗しきれない。

- Restrictive Policy(閉鎖的政策)では、外国人受け入れを制限または停止し、純粋な日本人中心の社会構成を維持しようとするが、結果として2075年に6800万人まで人口が激減する。

ポイント:

- 「拡大政策」では総人口を約9200万人に維持可能。

- 「現状維持」は約8000万人、「閉鎖的政策」では6800万人にまで縮小。

- 国家機能の維持、税収、労働力確保には人口規模の確保が不可欠である。

人口の急減は労働力・市場・防衛・教育など国家基盤すべてに影響を及ぼす。図表1は、「移民政策の姿勢次第で国家の規模そのものが左右される」ことを明示している。

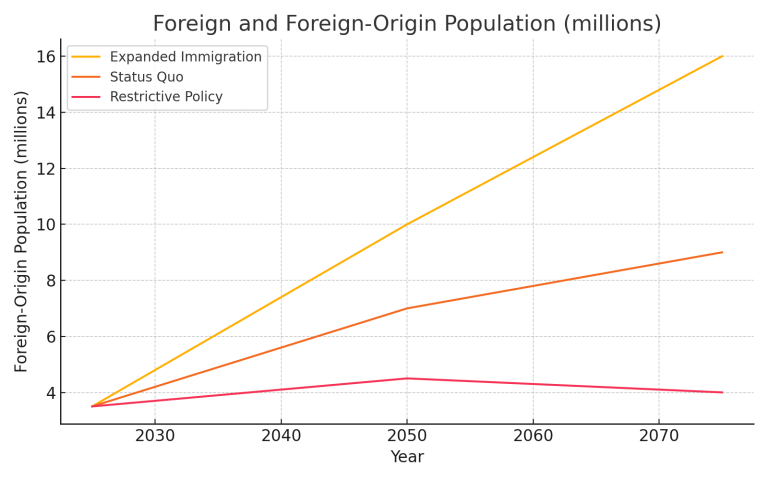

【図2】外国人および外国系住民数(百万人)

図表の概要:

この図は、在留外国人および日本に定住した外国系住民(帰化者やその子孫を含む)の将来推計を示している。各シナリオにおける人口割合の変化を視覚化している。

解説:

- Expanded Immigrationシナリオでは、外国系住民は急増し、2075年には**約1600万人(総人口の17%)**を占める。これは現在の3倍以上であり、日本社会における文化的・言語的多様性が大きく進展する。

- Status Quoでは、外国人比率は緩やかに上昇し、2075年には約900万人(11%)。一定の技能実習生や留学生は流入するが、永住化は限定的で、少子化対策には不十分。

- Restrictive Policyでは外国人の定住が抑制され、2075年においても**約400万人(6%)**と低水準にとどまる。

ポイント:

- 拡大政策では外国系人口が2075年には1600万人に達し、社会構造に大きな変化をもたらす。

- 文化融合や言語・教育インフラの整備が課題となる。

- 情報安全保障・価値観の共有が重要な戦略課題となる。

この図から、移民政策の方向性が人口構成の多様性に直結していることが読み取れる。外国系住民の増加は、労働力補完だけでなく、社会制度・教育・医療・治安体制への再設計を求める契機にもなる。

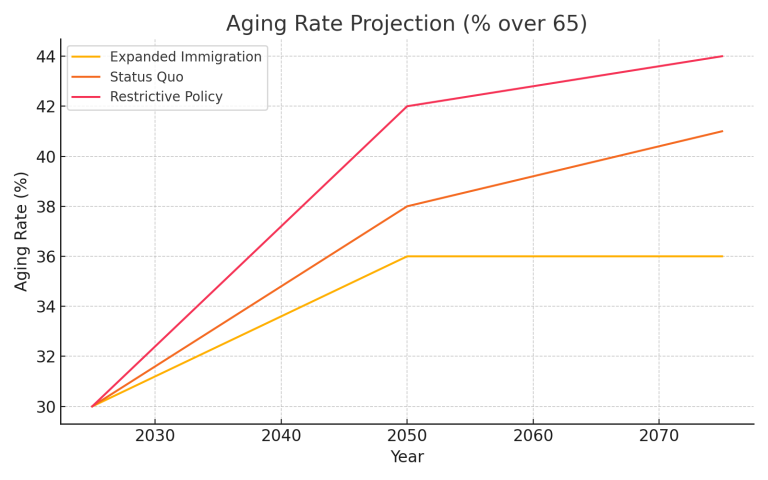

【図3】高齢化率の将来推移(65歳以上人口の割合 %)

図表の概要:

この図は、65歳以上の人口が全体に占める割合(高齢化率)を、3つの移民政策シナリオのもとで予測したものである。超高齢社会の進行度合いを示す。

解説:

- Restrictive Policyでは、2075年に高齢化率が**44%**に達する。これは人口のほぼ半分が65歳以上という構成であり、社会保障制度や介護インフラに壊滅的な圧力がかかる。

- Status Quoでは、高齢化率は**41%**でピークを迎える。移民による労働人口補填が限定的なため、財政と現場の負担は引き続き深刻である。

- Expanded Immigrationでは、高齢化率は**36%**にとどまる。若年の移民・外国系住民の定着により、人口ピラミッドの歪みが一定程度緩和される。

ポイント:

- 閉鎖的政策を採ると2075年には高齢化率44%に達する。

- 生産年齢人口の比率低下は、国家の稼働力・防衛力・地域維持に深刻な影響を与える。

- 外国人との共生戦略と並行して、出生支援政策との組み合わせが求められる。

高齢化率の制御は、単なる年金財政の問題ではなく、国家の稼働能力そのものに関わる。図表3は、移民政策が「日本社会の老化」に抗う唯一の外的変数であることを象徴している。

これらの図表と解説は、定量的かつ政策比較的に日本の未来像を把握するための出発点である。移民政策の選択は、単なる「外から人を入れるかどうか」ではなく、日本社会の持続可能性、国防、経済、文化に連動する戦略的意思決定である。

図表を伴うこの分析は、教育・行政・ビジネスの各領域において、意思形成と合意形成の土台として活用されることを期待したい。

第4章:シナリオ1「移民受け入れ拡大」──多文化共生社会の光と影

- 総人口(2075年予測):約9200万人

- 外国系住民:約1600万人(17%)

- 高齢化率:36%

労働力不足が緩和され、医療・介護・インフラ分野が維持される。外国系住民が地方コミュニティの再生を支える可能性が高まる一方で、以下のような安全保障リスクが浮上する:

中国:国家情報法による「民間人スパイ化」の懸念

中国籍を有する人物は、国家の命令に従い国外でも情報提供義務を負う(2017年国家情報法)。在日中国人留学生や研究者、企業関係者による技術・産業スパイリスクが顕在化している。

北朝鮮:総連ネットワークを介した情報収集と資金流用

過去の事例において、朝鮮総連を拠点とした密輸、資金洗浄、情報収集が確認されている。技能実習制度等を通じた工作員浸透の可能性が否定できない。

ロシア:サイバー戦・影響工作の拠点化

サイバー領域や政治的影響工作を得意とするロシアが、移民ネットワークを利用し情報拠点を構築する事例が欧州で見られる。北海道や北方領土を巡る政治的影響力行使の温床となりうる。

第5章:シナリオ2「現状維持」──静かなる衰退と限定的な安全保障維持

- 総人口(2075年予測):約8000万人

- 外国系住民:約900万人(11%)

- 高齢化率:41%

限定的な受け入れにより、地方の人口減には歯止めがかからない。社会保障制度の再構築が必須となる。

リスクは一定水準に抑えられるが、大学・企業・研究機関を通じた中国・北朝鮮・ロシアによる情報浸透は引き続き存在。法整備と警備体制の強化が求められる。

第6章:シナリオ3「閉鎖的政策」──人口縮小と国家基盤の崩壊

- 総人口(2075年予測):約6800万人

- 外国系住民:約400万人(6%)

- 高齢化率:44%

移民受け入れを抑制することで、短期的には同質社会としての安心感を得るが、長期的には深刻な労働力不足と地方の機能崩壊を招く。

安全保障リスクは相対的に低下するが、同時に防衛力や外交力の基盤となる人的・経済的資源も失われ、日本の国際的プレゼンスは激減する。

まとめ:シナリオ別比較表

シナリオ | 総人口(2075年) | 外国系人口割合 | 高齢化率 | 主なリスク |

拡大政策 | 約9200万人 | 約17% | 約36% | 社会分断、文化摩擦、情報流出 |

現状維持 | 約8000万人 | 約11% | 約41% | 労働力不足、地方衰退 |

閉鎖的政策 | 約6800万人 | 約6% | 約44% | 国家機能低下、国際的孤立 |

第7章:国民的議論と政策形成の必要性

移民政策は、政府や経済界だけの議論で完結してはならない。これは「誰を日本人とするか」「何を共通価値とするか」を問う、国民的テーマである。

今こそ教育現場、自治体、企業、地域住民が参加する開かれた議論が必要だ。文化、治安、教育、制度設計を統合した「国家形成の再定義」としての政策形成が求められている。

結論:国家の記憶を失わないために──未来の日本に私たちは何を託すのか

移民政策とは単なる人口補填でも、労働市場の調整策でもない。それは日本という文明国家のアイデンティティ、記憶、言語、文化を次世代へどう継承し、どのような国のかたちで未来を迎えるかを決める、壮大な社会選択である。

「日本が日本でなくなる日」を現実にしないためには、文化教育、情報防衛、制度的統合、国民的合意形成を包括した“総合安全保障政策”としての移民政策が不可欠である。

我々が問われているのは、次の問いである。

- 国家の形を誰が守るのか?

- 日本文化は誰が継ぐのか?

- 「移民共生」と「国家統合」は両立するのか?

その答えは、歴史の延長線上にではなく、いま私たちが下す決断にある。

出典・参考文献一覧

- 国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計(2023年版)」

- 総務省統計局「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」

- 出入国在留管理庁「在留外国人統計(2023年)」

- OECD “International Migration Outlook”

- UN Population Division “World Population Prospects”

- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology

- 公安調査庁『令和4年版 内外情勢の回顧と展望』

- 内閣官房国家安全保障局報告資料(2022)

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。