皆さんこんにちは!

今回は、「思考のフレームワークの実際」を取り上げる。

思考のフレームワークの実際(1)

常に中心点を明らかにし、中心・骨組みで考える

①つかむ作業 ②計画する作業 ③目的・目標・方針

①つかむ作業:ここの作業では「中心点をつかみ出す」ということである。「中心」というのは、全体に対して最も支配的な影響を持っている要素やポイントをいうことで、それが動くと体制が動き、それが片付くと大方は片付くといったような性質の要である。これは、抽象的な言葉や一時的説明だけですぐわかるような代物ではないので、何回も何回も色々な対象で場数を踏んで具体的にトレーニングする必要がある。

②計画する作業③目的・目標・方針:「計画する作業」と「目的・目標・方針」については関連性づけて説明する。

方向付け

目的・目標・方針 ( 統一指令、手段)

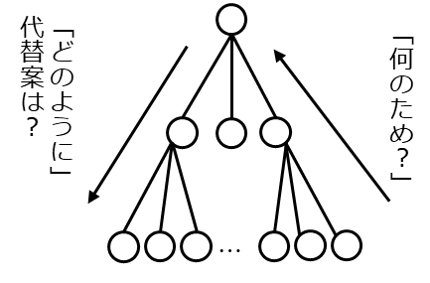

- 常に目的・目標を明確にする=何のために?狙いはなにか

- 手段はいつも複数考えること=代替案は無数にある

- 目的と手段の相対列を考える

思考のフレームワークの実際(2)

常に両面とも考え、どちらが主流かも考える

①片面思考の特徴 ②どんなものにも両面がある ③目立つことと目立たないこと

事実の両面

片面思考=自分が見たり聞いたりしたこと事実だけを真実と思い込む

両面思考=反面も事実かも知れないと考え、確かめるという発想

意識して無理にでも両面を見る訓練を行うこと。

評価の両面

よい点だけを見て、全体・全人格と思い込む

↓

悪い点が見えてきて、それが全体・全人格だと思い込む

↓

人間関係・組織を破壊する

主流とは

ここでもう一つ重要なことがあります。それは、両面とも考える際には必ず「どちら側が主流か」ということも同時に考えるという習慣である。

・目立つ側=少数派、例外

・目立たない側=多数=主流

※目立つ方に目がいって、大局判断を誤る。

・少しうまくいくと全部がうまくいくと思い込む

・少しつまずくと全部がつまずいたと思い込む

※一喜一憂することになる。

・不良社員が目立つ=主流はよい社員

・普通社員が目立つ=主流はまずい社員

思考のフレームワークの実際(3)

立場・観点を整理し、多角度から考える

①立場の整理 ②立場と希望 ③立場の点検

立場の整理

- 「私の立場にもなってみて下さいよ」とか「相手の立場で考えなさい」といった表現は昔から頻繁に使われてきた。しかし、あまりにも耳慣れた言葉なので、そう言われたからといってもとりたてて何の感じも起こさせないというのがむしろ普通かもしれない。しかしながら、「立場」という言葉を、慣れすぎた単なる「決まり文句」ではなく、一歩前進してその具体的な中身を十分に持たせた「思考の用語」として、「考え方の整理のために使いこなす」とこれが実に有益な力を発揮してくる。しかもこれは、土台の思考習慣にすべきとれも重要なものである。

- 具体的な中身

「上司の立場」:部下がいて、さらにその上司の上司がいる

別の角度が前提にあるから初めて成り立つ: 立場というのは「複数の要素の間の相互関係」を整理して考えるというところに大切な意義がある。

立場と希望

- 立場という用語の具体的な中身を一番簡単に集約すると「希望(利益)」ということになる。つまり「こうしたい」という行動の内容がその人の「立場」を表している。

- 「相手の立場に立って」というのも、そのように相手の具体的な希望(利益)の中心点を具体的に考えよという内容を持っている。それもただじっと座って空想的に考えるということだけではなく、行動の中で考えよということが前提になっている。

立場の点検

- 立場の検討、整理の際には、必ず自分自身のたっている立場について自分で点検しておく必要がある。というのは、自分自身もある何らかの立場に立っているからである。無意識のうちにある偏りを持って流されているのに気づかなかったりすることがあるからである。

- 特に、衝突している立場の一方と以前から深い付き合いがあるとか、好き嫌いがかなり混ざっているとか、利害関係が強く前提にあったりするとか。そういう関わりが前もってあると、最初からすでに主観的な偏りを自分では気付かずにおかしてしまっていることがよくある。こうなると問題や辞退の客観的な把握などおぼつかなくなる。だから、「自分自身の立場の点検」はかなり重要な意味をもつ。

思考のフレームワークの実際(4)

確定的要素から出発して考える

①確定的要素 ②確定的でない要素 ③判断

確定的要素

- 確定的事実:万人が一致してあったかなかったか、本当か嘘かを判定できる事実

- 確定的法則:自然、万物の法則、確定的可能性

確定的でない要素

- 憶測:気分や感情で身勝手な想定、推測をすること

- 印象:感覚的受け止めのみ、正しい認識や判断まで進めない

- 仮定:後に推論や事実まで進ませること

- 思い込み・決め込み・空想:最初は正しかったのに途中で変わったのに気づかない

判断

●「確定的要素」から出発すべし。というのは正しいというのは、特に正しい判断、的確な対処といったものを行えるかどうかの、一つの要である。

- 確定的でない要素に基づいていますと、まずもって、判断にしろ、実際の行動にしろ、そして気分や状態にしろ、よい結果にはならない。

思考のフレームワークの実際(5)

行動のつながりで、具体的に考える

①概念の中身 ②具体的行動 ③それは具体的に何をすることか

概念の中身

- 分析や整理、意思疎通に役立つが

この概念のみでの議論や考えでは進展はない。その根拠になる中身を考えなくてはいけない。

例:安全、安心、愛社精神

よくわからないものを分かったつもりで使い、知的水準が高いと思い込むことはまずい習慣である。具体的行動・それは具体的に何をすることか

- 抽象的な言葉や概念ばかり並べて頭を使ったつもりになっても、実際には有意義な脳活動や会議にはなっていない。有意義になるのは、言葉や概念の中身である。その中身とは、具体的な行動が主軸になる。

- 例えば、安全を問題にするならば、その具体的な中身を取り上げて議論や指示をしなければならない。

次回(最終回)は、「発信のフレームワークの実際」を取り上げる。

参考文献:

・脳力開発入門-基礎編-(株式会社脳力開発センター)

・脳力開発指針集(株式会社脳力開発センター)

※本稿の基本になっているのは、恩師・城野宏先生が創始された「脳力開発」「情勢判断学」です。

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。