はじめに

「もう無理かもしれない」──がんの宣告を受けた患者がそうつぶやいた時、医師は静かにこう答えた。「でも、あなたには“心の力”があります」。

近年、命と向き合う現場で注目されているのが、“心の筋トレ”とも呼ばれるメンタルフィットネスである。これは、感情の安定やストレスへの回復力を育む、まさに“心を鍛える”ためのトレーニングであり、医療の最前線でも新たな光を放ち始めている。

がん治療、リハビリ、心身症──身体のケアに加えて、心の回復力が治療の成果や生活の質を左右することが明らかになりつつある。そしてそれは、医師や看護師自身の「支える心」を守る術としても今、見直されている。

本稿では、アメリカ、カナダ、シンガポール、日本の医療現場で導入が進むメンタルフィットネスの実例をもとに、患者ケアとセルフケアの最前線を探る。

さらに、私たち一般の生活やビジネスにも役立つ“心のトレーニング”の実践法を紹介しながら、「心の筋肉」が命をどう支えるのか、その真価に迫っていきたい。

第1章 メンタルフィットネスとは何か

1.1 定義と背景

メンタルフィットネスとは、心の健康を維持・向上させるための意識的な「心のトレーニング」を意味する。具体的には、以下の要素を含む:

- レジリエンスの向上

ストレスや逆境に対して柔軟に対応できる力を育む。 - 感情調整能力の強化

怒りや不安といった否定的な感情を適切にコントロールする。 - 集中力や自己効力感の向上

目の前の課題に没頭し、自己の能力を信じる心を養う。

これらは、身体の筋肉を鍛えるトレーニングに例えられ、日常の実践により徐々に強化されるものである。近年のポジティブ心理学や神経可塑性の研究から、心は確実に鍛えることができるというエビデンスが蓄積され、医療現場でもその重要性が再認識されつつあるのである。

1.2 メンタルヘルスとの違い

メンタルヘルスは、精神疾患の予防や治療、症状の改善を目指すものであるのに対し、メンタルフィットネスは、あくまで予防的・育成的な側面を重視する。すなわち、心そのものの「鍛錬」を通して、病気のリスクを低減し、精神的な安定を持続させるアプローチである。

1.3 【チェックリスト】あなたの心の筋肉は十分に鍛えられているか

以下のチェックリストを活用し、日常生活におけるメンタルフィットネスの実践状況を自己評価してほしい。

👉チェックリストダウンロード

質問内容 | はい | いいえ |

最近、ストレスに対して冷静に対処できていると感じるか。 | ☐ | ☐ |

日々の生活の中で、意識的にリラックスや瞑想の時間を取っているか。 | ☐ | ☐ |

感謝できることを毎日記録しているか。 | ☐ | ☐ |

自分自身の感情に気づき、上手にコントロールできていると感じるか。 | ☐ | ☐ |

逆境に直面した際、前向きな視点で解決策を模索しているか。 | ☐ | ☐ |

チェックリストの各項目において「はい」の回答が多いほど、心の筋肉が十分に鍛えられていると言える。

第2章 がん治療現場におけるメンタルフィットネスの活用

2.1 欧米における先進事例

米国スタンフォード大学病院およびメイヨー・クリニックでは、がん治療の補助として、患者向けにマインドフルネスや呼吸法、感謝日記を組み合わせた介入プログラムが実施されている。これにより、化学療法中の不安・恐怖感の軽減、免疫機能の改善、さらには治療への積極的な参加姿勢が促進されている。具体的なプログラム内容は以下のとおりである。

- マインドフルネス瞑想:患者が自分自身の内面に集中し、呼吸のリズムに意識を向けることで、不安を和らげる。

- グラティチュード・ジャーナル:毎日、感謝の気持ちを記録することにより、前向きな感情を育む。

- セルフモニタリング:体調や精神状態を定期的に記録し、変化に敏感になる。

これらの介入により、参加患者の約8割が「治療への意欲が高まった」と回答するなど、実践的効果が報告されている。

2.2 日本における挑戦と成果

日本では国立がん研究センターをはじめ、各大学病院でがんサバイバー向けの「心の筋トレ講座」が試験的に導入されている。講座では、グループセッション形式により、同じ苦難を経験した仲間と共に以下のメンタルトレーニングを実施している。

- 呼吸法セッション:深い腹式呼吸を繰り返すことで、副交感神経の働きを促進し、リラクゼーション効果を得る。

- セルフ・リフレーミング:ネガティブな思考パターンを見直し、前向きな考え方へと転換する技法の指導。

- ポジティブフィードバック:講師や仲間からの肯定的なフィードバックにより、自己肯定感を向上させる。

実際に、講座に参加した乳がんサバイバーのある方は、「再発への恐れが薄れ、日常生活に喜びが戻った」と述べるなど、メンタルフィットネスが生きる力を再構築する手段として機能している。

第3章 リハビリテーション現場での心身統合の取り組み

3.1 シンガポールの先進事例

シンガポール国立大学病院では、脳卒中後のリハビリ患者に対して、従来の物理療法に加え、精神面のトレーニングを取り入れている。具体的には、下記の方法が実践されている。

- イメージ・リハーサル:患者が再び歩行する姿を頭の中で鮮明にイメージすることで、実際の運動機能回復を促す。

- ポジティブ自己対話:自分に対して励ましの言葉をかける訓練を実践し、回復に対する不安を払拭する。

これらの取り組みにより、イメージ・リハーサル実施群の歩行能力回復率は、従来療法のみの群に比べ20%以上向上したとの報告がある。患者自身の「希望を持つ力」が、実際のリハビリ効果に直結する好例である。

3.2 日本における取り組み

長野県内の総合病院では、理学療法士と心理士が連携し、身体の動きと精神状態の両面から患者をサポートするプログラムが実施されている。例えば、日記療法を通して患者自身にリハビリの進展を記録させ、感情面での整理とともに、回復へのモチベーション向上を図る取り組みがある。これにより、従来のリハビリに加え、心のサポートが回復スピードに好影響を与えている。

第4章 医療従事者のセルフケアとバーンアウト対策

4.1 医療現場に蔓延するバーンアウト

厚生労働省の調査によれば、日本における医師・看護師の約40%がバーンアウトの危機に直面している。加えて、欧米では医療従事者の自殺率が一般人口の倍に達しているというデータも報告され、医療従事者自身のメンタルヘルスケアが急務であることが明らかになっている。

4.2 欧米におけるセルフケア・プログラムの事例

例えば、米国メイヨー・クリニックでは、勤務医を対象に週1回の「メンタルフィットネス・ラウンジ」を開設し、下記のプログラムを実施している。

- マインドフルネス瞑想セッション:数分間の静かな時間を設け、呼吸に意識を向けることで心を落ち着かせる。

- 感情ログブックの活用:日々のストレスや感情を記録し、セルフモニタリングを行う。

- ヨガ・ストレッチ:短時間でできる軽いエクササイズにより、心身の緊張を和らげる。

カナダの一部病院では、医療従事者同士が互いの悩みを共有し、心のケア方法を学ぶグループセッションも好評を博している。

4.3 日本の医療現場におけるセルフケアの取り組み

東京都内の大学病院では、若手看護師向けに「メンタルフィットネス研修」を実施しており、交代勤務によるストレスや感情労働の負担を軽減するためのプログラムが組まれている。具体的な手法は以下の通りである。

- 短時間呼吸法の実践:各シフトの合間に5分程度の深呼吸を行う。

- グループディスカッション:同僚間で悩みを共有し、共感と支援の輪を形成する。

- 自己対話ワークショップ:日々の出来事を振り返ることで、ポジティブな自己認識を育む。

これにより、若手医療従事者のストレス軽減と職務満足度の向上が報告され、バーンアウト防止の具体策として広く評価されている。

第5章 国際比較:医療現場におけるメンタルフィットネスの実践例

以下は、欧米、アジア、日本におけるメンタルフィットネス導入事例をまとめた【国際比較表】である。各国・地域ごとの導入機関、対象者、代表的な手法を一覧化することで、世界各地におけるアプローチの違いと共通点が理解できる。

【国際比較表:医療現場におけるメンタルフィットネスの導入状況】

国・地域 | 導入機関 | 対象者 | 代表的手法 |

アメリカ | スタンフォード大学病院、 | がん患者・医師・看護師 | 呼吸法、感謝日記、セルフモニタリング |

カナダ | バンクーバー総合病院、 | 医療従事者・患者 | 感情ログ、マインドフルネス、自己対話 |

シンガポール | シンガポール国立大学病院 | 脳卒中後リハビリ患者 | イメージ・リハーサル、ポジティブ自己対話 |

日本 | 国立がん研究センター、 | がん患者・若手看護師・リハビリ患者 | 日記療法、呼吸法、グループセッション |

この比較表から、どの地域においても「呼吸法」や「マインドフルネス」といった基本的な手法が共通して採用されている一方で、対象や取り組み方法に地域特有の工夫が見受けられることが理解できる。

第6章 日常生活やビジネスシーンに応用できる心のメンテナンス法

医療現場での実践は、極めて専門的に思われがちであるが、実はその多くの手法は一般生活にも容易に取り入れられる。ここでは、簡単に実践できる例を紹介する。

【実践ワーク①】1分間呼吸リセット

- 静かな場所に腰を下ろし、背筋を伸ばす。

- ゆっくりと目を閉じ、深い腹式呼吸に意識を集中する。

- 吸う時に「1、2、3、4」と数え、吐く時にも同様に数える。

- 1分間の実践後、徐々に目を開ける。

効果:交感神経の興奮が緩和され、瞬間的にリラックス状態が得られる。

【実践ワーク②】感謝日記の記入

- 毎晩寝る前に、その日の中で感謝できたことを最低3点、具体的に書き出す。

- 書いた内容を翌朝読み返すことで、ポジティブな気持ちを再確認する。

効果:日常の中に小さな幸福を見つける習慣が身につき、感情の安定が図られる。

【実践ワーク③】逆境日誌でレジリエンス強化

- 日々の困難やストレスを記録するだけでなく、それに対して自分がどのように対処したか、成功体験や学びを記す。

- 定期的に見返すことで、逆境を乗り越える自分の強みを実感できる。

効果:失敗や逆境からの回復力(レジリエンス)が向上し、自信を取り戻す手助けとなる。

第7章 医療現場から見たメンタルフィットネスの未来

現代医療は、患者個々の治療効果を高めるのみならず、医療従事者自身の健康管理にも注力するようになっている。メンタルフィットネスは、治療やリハビリの補助的手段としてだけでなく、日常生活全般における自己成長のツールとしてもその価値が拡大している。

例えば、がん治療においては、患者が病と闘う意志力だけではなく、心の柔軟性と安定感を養うことが、治療効果を大いに向上させると考えられる。また、医療従事者においては、過重労働や感情労働によるバーンアウトを防ぐための具体的なセルフケアとして、メンタルフィットネスが不可欠な要素となるであろう。

さらに、こうした取り組みは、医療機関内のだけに留まらず、一般社会や企業、学校など、あらゆるコミュニティにも波及する可能性を秘めている。日常の中で簡単に実践できる心のトレーニングは、ストレス耐性の向上、対人関係の円滑化、さらには生産性向上にまで寄与する。すなわち、メンタルフィットネスは、医療だけでなく、現代社会全体における新たな健康管理法としてその意義を持つと言えよう。

おわりに──それでも、心は前を向ける

最後に、ひとりの患者の言葉を紹介したい。

「私はもう、前のようには歩けない。でも、今は心で歩いている気がするんです」

身体は変わっても、心の歩幅は伸ばせる。たとえ病と闘う中で傷ついても、支える側が疲れても、心の筋肉は必ず再生できる。それが、メンタルフィットネスが私たちに教えてくれる、いちばん大切なことかもしれない。

医療現場で芽生えたこの“心のトレーニング”は、やがて学校へ、企業へ、家庭へと広がっていくだろう。心は鍛えられる。心は守れる。そして何より、心はつながる。

今、命を支えるのは、医療だけではない。

「生きる力は、心から育つ」──その静かな革命が、始まっている。

総括と展望

本稿では、医療現場で静かに広がる“心の筋トレ”、すなわちメンタルフィットネスの最前線を探った。がん治療の場で、リハビリの過程で、そして医療従事者自身のセルフケアにおいて──心を鍛える取り組みがいかに生きる力を支えているかを、具体的な事例とともに紹介した。

メンタルフィットネスは、まだすべての現場で当たり前になっているわけではない。しかし、「心のケア」を支える仕組みがあれば、人はもう一度前を向ける。そう信じた現場の人々の小さな試みが、今や、医療から企業、教育、地域社会へと広がろうとしている。

心は見えない。だが、その力は、命を動かす。これからの時代、健康とは「体と心の対話」がつくり出すものとなるだろう。すべての人の人生に、心のトレーニングという選択肢がある未来を、私たちは目指していきたい。

付録:図解・チェックリスト・国際比較表の再掲載

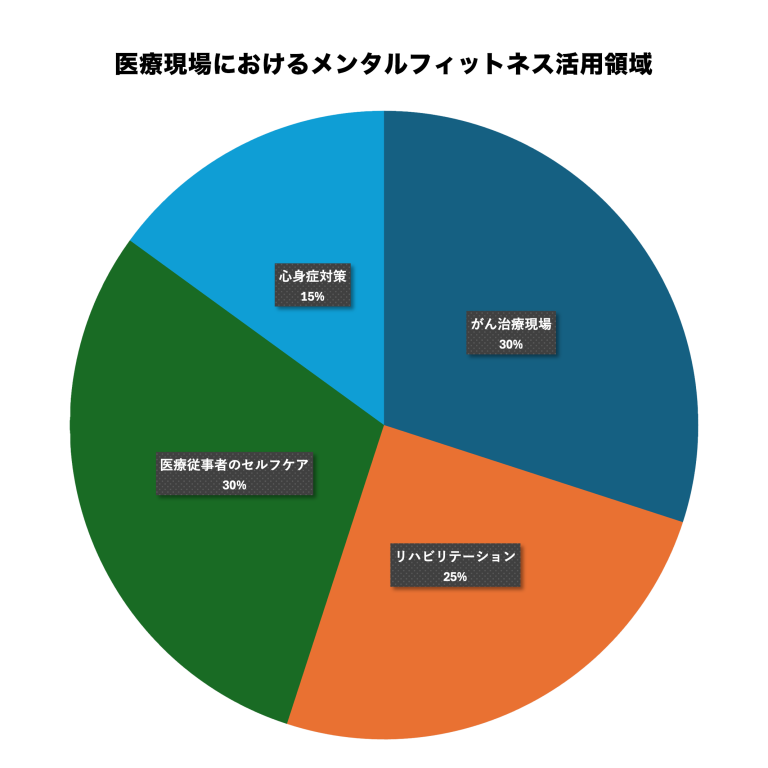

【図解①】医療現場におけるメンタルフィットネス活用領域

- がん治療現場:30%

- リハビリテーション:25%

- 医療従事者のセルフケア:30%

- 心身症対策:15%

【チェックリスト】あなたの心の筋肉は十分に鍛えられているか

以下のチェックリストを活用し、日常生活におけるメンタルフィットネスの実践状況を自己評価してほしい。

👉チェックリストダウンロード

質問内容 | はい | いいえ |

最近、ストレスに対して冷静に対処できていると感じるか。 | ☐ | ☐ |

日々の生活の中で、意識的にリラックスや瞑想の時間を取っているか。 | ☐ | ☐ |

感謝できることを毎日記録しているか。 | ☐ | ☐ |

自分自身の感情に気づき、上手にコントロールできていると感じるか。 | ☐ | ☐ |

逆境に直面した際、前向きな視点で解決策を模索しているか。 | ☐ | ☐ |

チェックリストの各項目において「はい」の回答が多いほど、心の筋肉が十分に鍛えられていると言える。

上記のチェックリストを実践し、個々の項目に意識を向けることで、自己評価および改善のための指標とすることが望ましい。

【国際比較表:医療現場におけるメンタルフィットネスの導入状況】

国・地域 | 導入機関 | 対象者 | 代表的手法 |

アメリカ | スタンフォード大学病院、 | がん患者・医師・看護師 | 呼吸法、感謝日記、セルフモニタリング |

カナダ | バンクーバー総合病院、 | 医療従事者・患者 | 感情ログ、マインドフルネス、自己対話 |

シンガポール | シンガポール国立大学病院 | 脳卒中後リハビリ患者 | イメージ・リハーサル、ポジティブ自己対話 |

日本 | 国立がん研究センター、 | がん患者・若手看護師・リハビリ患者 | 日記療法、呼吸法、グループセッション |

最後に

「患者だけでなく、支える人の心も救われるような医療があってほしい」

これは、ある看護師の切実な声である。

私たちはいつしか、“支える側”も疲弊することを忘れがちである。しかし、支える人の心が守られてこそ、真にやさしいケアが実現するのではないだろうか。

メンタルフィットネスは、そのための道を照らしてくれる。“心の筋トレ”を通じて、患者も、家族も、医師も、看護師も、自分の中の力を再発見できるようになる。その力はやがて、他者を支える力へと変わっていく。

心のケアは、誰かに“施す”ものではない。

ともに育て、つながり合い、そして未来を支える“人の技術”である。

明日も誰かの命が現場でつながれていく。そこには、静かに鍛えられた“心の筋肉”があることを、私たちは忘れてはならない。

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。