本日は、チームの生産性は「心の筋トレ」で上がる 〜メンタルフィットネスの実践ポイント〜 について述べる。

グローバルビジネスにおける新たな成功の鍵

1. はじめに:なぜ今、心の筋トレなのか

変化とスピードが求められる現代のビジネス環境において、成果を出すチームの共通点はどこにあるのか。それは、単なるスキルや経験の蓄積だけではなく、メンバー一人ひとりの「心の状態」、すなわちメンタルの健全性にある。とりわけ、グローバル化や多様性が進む職場では、個々のストレス耐性、集中力、そして対人関係力が、チーム全体の生産性と直結する。

近年注目を集めている「メンタルフィットネス」は、こうした心の力を鍛えるための実践的なアプローチである。身体の筋トレが体力を高めるように、心にも「筋力」があり、それを日常的にトレーニングすることで、職場のパフォーマンスは確実に変化していく。

本記事では、メンタルフィットネスの基本的な考え方から、職場での実践ポイント、さらにグローバル企業の導入事例までを具体的に紹介する。組織として成果を上げるために、今こそ「心の筋トレ」を始めてみてはいかがだろうか。

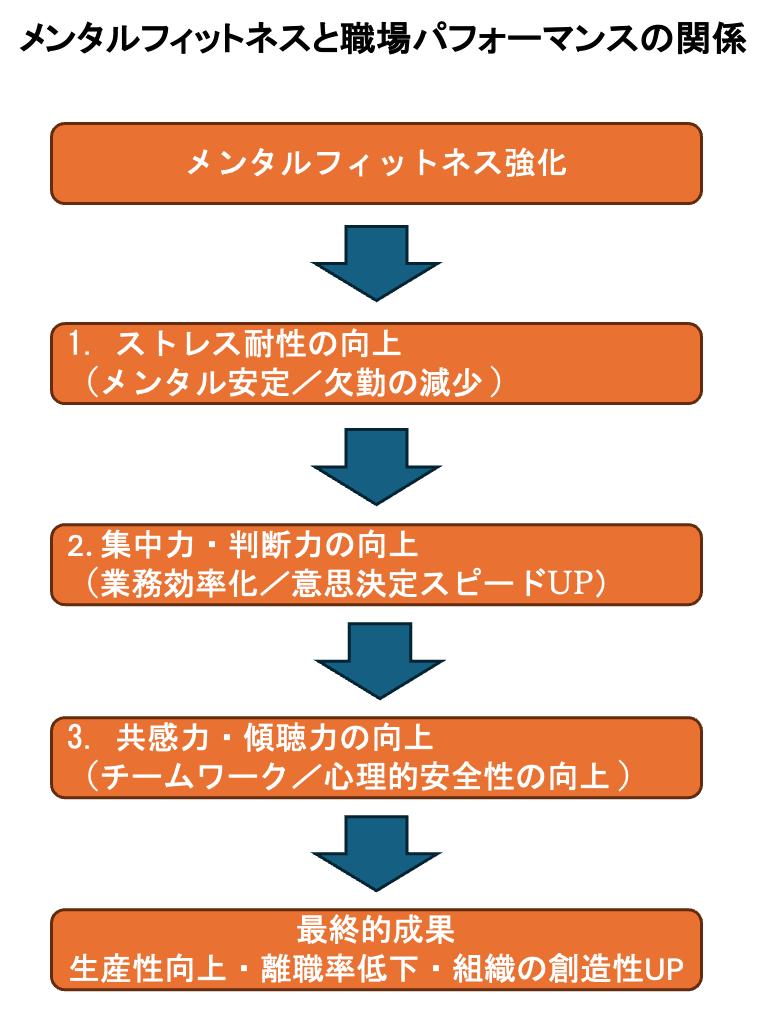

2. 図解で見る:メンタルフィットネスの効果

3. メンタルフィットネスがもたらすビジネス上の効果

(1) ストレス耐性の向上とレジリエンス

国際的に活躍するビジネスパーソンにとって、時差、異文化、激しい業績プレッシャーは日常である。たとえば、シンガポールの金融系スタートアップに勤める日本人マネージャーは、メンタルフィットネスのトレーニングを継続したことで、突発的なクレーム対応や国際会議の進行でも冷静に対処できるようになったと語る。

このように、メンタルフィットネスはストレス耐性と「レジリエンス(心の回復力)」を強化し、パフォーマンスの波を小さく保つのに寄与する。

(2) 集中力と判断力の強化

アメリカ・シリコンバレーのあるIT企業では、エグゼクティブ層を対象にしたメンタルフィットネスプログラムを導入した結果、タスク切り替えの効率と意思決定のスピードが平均で20%向上したという報告がある。特に「呼吸法」「短時間瞑想」「タスク前のセルフチェック」などの習慣は、脳の前頭前野を活性化し、注意制御力を高めることが脳科学でも確認されている。

(3) コミュニケーション力とチームワークの促進

多文化チームでは、言葉以上に「感情の受け止め方」や「非言語的なサインの読み取り」が重要となる。メンタルフィットネスを高めることにより、自他の感情に敏感になり、共感力(Empathy)や傾聴力(Active Listening)が向上する。

たとえば、ドイツ企業の日本法人で部長を務めるあるリーダーは、メンタルフィットネスを通じて「相手の立場を推し量る癖」が身についた結果、文化的な衝突が激減したと述べている。結果として、離職率の低下とプロジェクトの成果向上に貢献した。

4. 今日からできる!メンタルフィットネス実践チェックリスト

◆ 毎日の実践項目(✓を入れて進捗を確認)

実践項目 | 実施頻度 | チェック |

1分間の呼吸に意識を向ける | 毎日 | ☐ |

出社前に「今の気分」を紙に書き出す | 毎日 | ☐ |

朝の5分間、静かな場所で目を閉じる | 毎日 | ☐ |

ネガティブ感情を言葉にして整理する | 必要時 | ☐ |

毎週「ありがとう」を3つ書く | 週1回 | ☐ |

同僚の良い行動を見つけて言葉で伝える | 週2回 | ☐ |

週末に「今週の自分の成長」を振り返る | 週1回 | ☐ |

※1週間継続したら、自分に小さなご褒美を設定すると習慣化しやすい。

5. 欧米・アジア・日本における導入事例

◆ 欧米の導入事例

- Google(アメリカ)

社員向けに「Search Inside Yourself」というメンタルフィットネス研修を導入。マインドフルネスを通じて集中力と感情知能を高め、イノベーションと共感型リーダーシップを促進。 - SAP(ドイツ)

「心理的安全性スコア」という独自指標を導入し、チームの対話力や相互信頼の可視化を実施。メンタルフィットネスを促進する施策として、上司と部下の“感情対話”の機会を定期化。

◆ アジアの導入事例

- サムスン電子(韓国)

管理職層に向けた集中力・判断力強化のためのメンタル研修を導入。瞑想・呼吸法を活用したプログラムが含まれ、パフォーマンス維持とリスク判断力の強化に貢献。 - スタートアップ企業(シンガポール)

若手人材の離職率低下を目的に、業務前後に呼吸法や短時間瞑想を実施。レジリエンス(心の回復力)の向上が見られ、チームの定着率向上にも寄与。

◆ 日本の導入事例

- 大手製薬企業

朝の業務開始前に全社員で「1分間呼吸法」を取り入れる施策を実施。会議中の発言量、集中力、職場満足度が向上し、社員の自律的な心のリセットが習慣化。 - IT系スタートアップ

毎週「感謝の言葉」を書き出すチームワーク強化ワークを導入。心理的安全性が高まり、離職率の低下、相互支援の文化醸成につながった。

★ 共通点まとめ

- 日常に取り入れやすい短時間・低コストの習慣から始めている

- ストレス耐性や集中力の向上だけでなく、チームの信頼性や対話文化の促進にも波及

- メンタルケアを「個人の問題」ではなく、組織戦略の一部として明確に位置づけている

6. おわりに:心のフィットネスが未来を変える

身体を鍛えることが持久力や免疫力の向上につながるように、心を鍛えることは集中力、創造性、そして人間関係の質の向上へとつながる。とりわけ、多様性が常識となった現代のグローバルビジネスにおいて、メンタルフィットネスはもはや個人の問題ではなく、組織の競争力そのものを支える基盤である。

小さな習慣から始めることで、大きな変化が生まれる。その第一歩として、今日から「1分間の呼吸」に意識を向けてみてはいかがだろうか。

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。